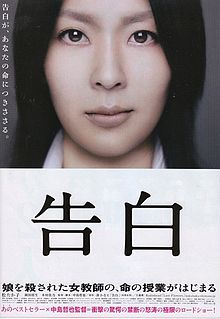

電影《告白》(Confessions, 2010),十分忠於湊佳苗的原著小說。故事講述森口悠子老師在校園游泳池內發現自己四歲的女兒愛美意外溺斃,逐步追查之下,發現女兒原來是班上兩位13歲學生渡邊修哉和下村直樹所殺的。這兩個少年人蓄意謀殺,本應承受嚴厲的法律制裁;但在日本「少年法」的保護下,14歲以下的少年人犯了刑事案也毋須受刑。故此,森口決定結束教學生涯,用她自己的方法來懲罰他倆。她在犯人的牛奶中注射了HIV 病毒,使他們在死亡的恐懼下好好反省生命。

全書以六個宗教角色帶出五個小説人物各自內心的獨白,包括神職者、殉教者、慈愛者、求道者、信奉者及傳道者。這六個宗教身分,在一般認知中,代表著神聖、光明、純全、正義、熱誠、情感澎湃,以信念熱切追求,為真理不顧一切。然而,我們看到的却是各人意念充滿邪惡、黑暗、扭曲、詭異、冷漠、感情空洞,為私慾走上岐途,以歪理支配生活。我認為作者湊佳苗很能刻劃人性的表象(persona) 與陰暗面 (shadow) 的映照,從篇章命名到角色塑造,她對原型意象 (Archetypal Image) 及社會規範 (Social norm) 作出了深度的挑戰。

森口悠子要擺脱「神職人員」般的老師形象,歇斯底里地為愛女進行復仇計劃;「殉教者」女班長愛上修哉,為追尋愛、她付出愛,最後卻死在修哉手下;「慈愛者」透過直樹家姐發現母親的日記,記錄了一個溺愛兒子的母親最終也被兒子所殺;「求道者」是下村直樹在死亡恐懼下精神崩潰的內心告白;「信奉者」中,修哉以影響他母親深遠的《罪與罰》名句為藉口,妄稱自己是「被選中的非凡人物」,為了「新世界的成長」,擁有「以超越現行社會規範的權利」,把他的殺人行為合理化──然而歸根究底,一切都是他成長創傷的惡果,為了吸引母親注意、渴望贏取母愛;「傳道者」,是森口悠子對修哉的徹底報復,她把修哉原來設計用來摧毀校園的炸彈,落在他母親的辦公室內。他們都是愛的宗教的追隨者,可惜卻不能在他們的信仰中真真切切地尋著愛。

由於經年累月的文化沉澱及經驗累積,我們生命中的主題會以相同或類近的形式重覆出現,故此人類心靈深處對原型人物角色 (Archetypal figures) 都有共通的集體認知。情結的出現,是現實生活跟原型的距離。距離大地母親 (Earth Mother) 的原型意象越遠,對孩子的傷害越深,這正是為何母親情結 (Mother complex) 可以對子女造成很深遠的影響。在《告白》中,幾位母親與子女各有不同的情結:森口對愛美悉心照顧,也同時作為教導者,管教愛美要學懂節制,如每次只能買一件小棉兔玩具,吩咐她在休息室等候母親下班。原本,愛美可以很幸福地生活下去的。不幸的是森口由於工作忙碌而獨自留下孩子,以致修哉和直樹有機會殺害她的女兒。直樹母親作為溺愛者,不辨是非曲直,只管盲目地袒護直樹,卻沒有試圖照顧直樹的心靈需要,明白他的寂寞,直至發現直樹的邪惡面,整個信念系統頓然崩潰。修哉母親是一位自我實現者,修哉在她的生命中是隱藏的,她愛慕才華,只將注意力投放在科學研究上,讓修哉沒有得到母親適切的關愛和照顧。

小孩與初中學生的原型意象應該是純潔、稚嫩和赤誠的。作者卻把人性美麗的表層下面的陰影部分毫不保留地展現在她的小說中,以小女孩愛美的純潔稚嫩,突顯修哉和直樹的無知、狡黠和邪惡。整部小說,其實就是每個人物角色陰暗部分的告白,每個原先被埋藏的負面角色反過來主宰世界,怎會不叫人心寒?

原刊登於「文化現場」雜誌028期, 2010年十二月號 (C For Culture, Issue 28)

![]()