“Words make love with one another.”

– André Breton (1896-1966)

當我們以為潛意識經常被隱藏時,藝術家卻讓她赤祼祼地展現人前。法國詩人作家安德烈.布列東(André Breton)讓文字躍動起來,互相愛撫、做愛,也自然地讓他的自我潛意識活現紙上。

藝術發展受著政治、經濟、宗教、以及不同文化思潮所影響,超現實主義的藝術派系在上世紀二十年代開始,就與弗洛伊德(Sigmund Freud)對人的潛意識分析及對性本能(libido)的探討有著不可分割的關係。

弗洛伊德作為一位臨床心理醫生及精神分析學家,鼓勵病人作自由聯想(free association),他在累積的臨床個案中,透過分析夢境的意象,發現原來人只要對其內心深藏的幽暗空間持自由開放態度,就能讓潛意識更真實地展現其靈魂面貌,從而幫助病人解開心中的困鎖。

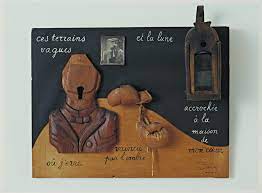

布列東被弗洛伊德的精神分析理論深深吸引著,遂在1924年發表他的《超現實主義宣言》(Manifeste du surréalisme)[註一],其後他亦匯聚了不少志同道合的藝術家,發展以超現實主義領航的藝術群體。自此,潛意識意象不單單在弗洛伊德的病人臥椅上以說話或圖畫形式被描述出來,更繽紛燦爛地在西方藝術歷史上留下鮮明奇特的足跡,在文學、電影、畫作、雕塑、裝置等藝術媒體中綻放異彩。

布列東深受弗洛伊德的啟蒙,相信藏於內心深處的景象比我們每天的生活更加真實。「超現實」並非超脫遠離現實,反而是更接近現實的狀態。當現實與夢境或幻象相遇時,正好突顯純全絕對的真實世界。在他第一次發表《超現實主義宣言》中,他就這樣形容他的超現實理念[註二]:

超現實主義,名詞,陽性,純綷心靈自動現象,意圖藉由口語或書寫表達思想的真正功能。只有在美學與道德的先設框架及理性駕馭之外,思想才能真正展現。

按哲學辭典,超現實主義是相信透過凡事皆可能的夢境意象,對以往一直被忽略的高層次現實進行聯想。這聯想不受理性思維所約止,更將我們慣常用以應付人生問題的種種心靈機制徹底破壞,進而取代它們的地位。

布列東相信邏輯思維與理性分析為生活架設了無形的枷鎖,更局限了我們本應擁有更廣闊的生命領域。經驗先於理性,而在經驗中我們應避免僅從清醒時刻得來的資料,而忽略了夢境給我們的訊息。

他的宣言鼓勵了不少藝術家藉由心靈自動聯想 (psychic automatism) 或各種藝術媒體探索浮現於腦際間的影象或夢境,並以拼貼、拓印、借代、突顯種種表達方法具體描繪出來,形成很獨特的藝術形式。

常見的主題如現實與虛幻,男與女,老與少,生與死,性與愛等題材,把生命中的現實景況以隱喻、錯置、誇張、變異等形態展現。較具代表性的藝術家包括達利(Salvador Dali)、馬格利特(Rene Magritte)、米羅(Joan Miro)、恩斯特(Max Ernst)及夏卡爾(Marc Chagall)等。

最初接觸超現實主義的藝術作品,是達利一幅骷髏頭骨的拼貼照片,當時確實有點被那種怪異和扭曲所嚇怕,心裡總有種陰森的感覺。但當觀賞過他不同的作品之後,卻彷彿被靈魂深處呼喚著,讓自己對內在感覺的認知豐富起來。

此刻,達利位於菲格拉斯(Figueres)的劇場博物館上一隻一隻巨形雞蛋在我的腦海中跳躍著,她們蓄勢待發,在屋頂上猛烈的搖晃,在按捺不住之際,熱盪盪的蛋黃先後在那些巨形蛋殼上湧流而出,把鮮豔的紅牆映照得更火紅,蛋黃奔流到博物館外的廣場上,馬路上,繼續漫延……。

在兩次世界大戰期間那種混亂不安的氣氛下,超現實創作為這群歐洲藝術家,提供了一個抖氣的窗口;對於在現實與理想中掙扎的我們,面對社會價值的扭曲,生活裡充滿數不盡的矛盾與壓迫,與超現實藝術做愛,豈不也是一個讓我們釋放自我的空間?

[註一]

“André Breton”, Wikipedia in http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton

[註二] “First Surrealist Manifesto” from Le Manifeste du Surréalisme (1924), by André Breton

![]()